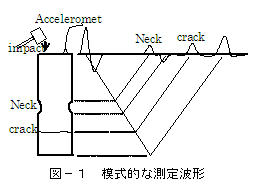

杭頭をハンマー軽打することにより"Low strain"の縦波を与えると、図-1に示すように杭先端や杭体途中の断面変化や亀裂部から反射波が発生します。

生じた"応力波"は、杭体内を速度c=√E/ρ,(E:弾性係数,ρ:杭材の密度)で伝わり、一般に健全な杭であれば、杭先端で反射しt=2L/c (L:杭長)後に再び杭頭に返ってきます。

この反射波を、杭頭部に設置した加速度計により計測し、反射波の到達時間や振幅の方向から、損傷の種類や深度を評価します。

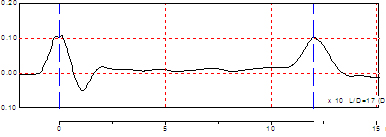

図-2 実波形例

・簡便・迅速に試験が実施可能であり、経済的に優れています。

・試験装置が小型・軽量で、システムもシンプルな構造です。

・杭体に損傷を与えることなく、試験ができます。

・単杭を対象とした施工管理に関しては、欧米では十分な実績がります。

・フーチング上面からの測定も条件により可能です。

・コンクリート杭、鋼管杭への適用が可能です。

・杭長および根入れ長の確認

・杭断面の縮小・拡大の有無の確認とその深度

・杭体中の亀裂の有無の確認とその深度

・橋脚や橋台の根入れ深さの確認

・矢板長の確認

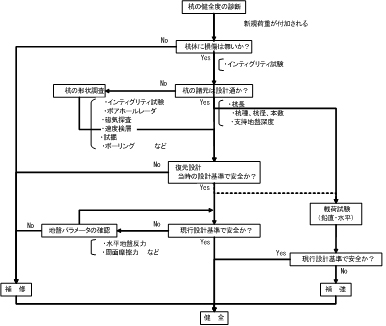

杭の健全性の評価とは、想定する荷重に対し耐荷性能を満足するかを確認することである。しかし、既設杭は、建設後に年月が経過し設計基準の変更や地震外力などを受けているケースもある。したがって、健全性を満足することの解釈としては、次の点が挙げられる。

①物理的損傷が全くないか。

②既設杭が現行設計基準どおりの耐力を有しているか。

③設計当時の設計基準どおりの耐力を有しているのか。

④改修などにより、基礎が支持している(する予定の)荷重に対し、耐力を有しているのか。

1)設計基準を満足するのか

既設杭の耐荷力を評価する上で、次の情報が必要になる。

①杭の諸元、形状

・杭の諸元 :杭長、杭径、杭種、杭配置。

表層付近の試掘により、杭頭部を露出させることで、杭種、杭径は直接計測することができる。杭長は、後述する調査法で測定することになる。

・杭体の損傷 :杭体亀裂の有無および深度、損傷度。

杭体損傷の有無、深度は、後述の調査法で測定可能である。

ただし、その評価については、損傷程度と耐力評価との相関は困難で、一般的には損傷有=不健全と位置付けるしかないのが現状である。

・地盤への根入れ :支持地盤への杭先端部の根入れ長さ

杭長が正確に測定されていても、実際に支持地盤の不陸のため、根入れが確保されているかは、別の問題である。

後述のように、地盤によっては杭長測定時に根入れ長も把握することが可能であるが、とともに、支持層深度を把握する必要がある。

②支持地盤の諸元

・支持層の深度、支持力(N値)、平面的は凹凸

設計時の柱状図より、支持層の深度、支持力は、既に把握されているのが原則。

ただし、敷地全体の平面的な支持層の深度の変化(不陸)については、ボーリング数や位置などから、必ずしも十分に把握されているとは限らない。

2)新たな荷重に対し、どの程度耐力を期待できるのか

・既設杭の残存耐力

現在の残存耐力(安全率)が把握できれば、新規荷重に対し荷重分担が可能となるため補強杭の設計に有効な情報となる。

設計から求めることができず、実際の載荷試験(鉛直、水平)により把握するしかないのが現状である。

3.杭の形状調査手法について

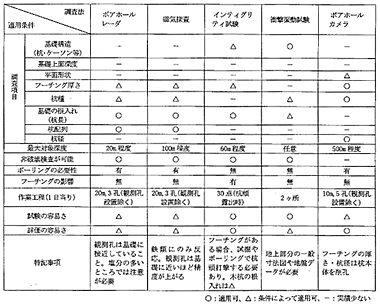

既設杭の諸元を把握するためには、杭長、杭体損傷、地盤への根入れを測定する必要がある。これらの測定には、表-1に示される調査手法が一般的である。また、これらの手法に加え、速度検層の適用事例も報告されている。

1)土木研究所 共同研究報告書第236号「橋梁基礎構造の形状および損傷調査マニュアル(案)」、H11.12

①測定できる項目と精度

杭長の測定は可能。

損傷の判断は困難。

根入れ長さは地盤の誘電率の変化から推定は可能。

(調査孔削孔時にN値の測定は可能)

測定精度は、杭先端部を直接探査するため、±0.5m以内である。実績としては±0.2m。

ボーリング孔から杭体までの距離が測定可能。(杭位置や杭傾斜が測定可能)

②測定時の適用性

ボーリング孔を必要とする。

ボーリグ長さは想定杭長+5m程度必要。

砂礫支持地盤では、レーダの礫による乱反射の影響を受け、判断が難しくなる場合がある。

測定深度は40mまで可能(ケーブル長に依存)

鋼製、コンクリート製の杭種に対応。

塩水中での減衰が大きく、杭体から0.5m以内に観測孔を設ける必要がある。

2)孔内磁気探査

①測定できる項目と精度

杭長の測定は可能。

損傷の判断は困難。

根入れ長さは測定できない。(調査孔削孔時にN値の測定は可能)

測定精度は、杭先端部を直接探査するが、測定長により磁界変化点が変化するため、±0.5m

程度である。

ボーリング孔から杭体までの距離は測定できない。

②測定時の適用性

ボーリング孔を必要とする。

ボーリグ長さは想定杭長+5m程度必要。

地盤による影響は少ない。

測定深度は100mまで可能(ケーブル長に依存)

鋼製、コンクリート製の杭種に対応。

塩水による影響を受けないが、鋼管杭では杭体から1.5m以内、コンクリート杭では杭体から

1.0m以内に観測孔を設ける必要がある。

3)インティグリティ試験(衝撃弾性波法)

①測定できる項目と精度

杭長の測定は可能。

損傷の有無および深度の測定が可能。

根入れ長さの測定が可能(支持地盤と上部地盤との固さの違いがある場合のみ。)

測定精度は、杭体の推定弾性波速度から求めるため、その推定精度に依存し、杭長の±5~10%

程度である。鋼管杭の場合は、杭体弾性波がほぼ一定なため、±5%程度である。

杭の傾斜は測定できない。

②測定時の適用性

杭頭部を直接打撃し、杭先端などからの波を測定するため、ボーリング孔を必要としない。

地盤による影響は、弾性波速度が±2%程度変化するといわれている(杭長±2%)。

測定深度は60mまで可能(鋼管の方が適用深度が大きい)。

鋼製、コンクリート製の杭種に対応。

フーチング(床版)上からの測定も可能であるが、この場合損傷の調査精度が低下する。

4)衝撃振動試験

①測定できる項目と精度

下部工系の固有振動数を測定し、その固有振動数の変化から、健全性を相対的に評価。

杭長、損傷の有無や深度、根入れ長さ、杭体傾斜などは測定できない。

②測定時の適用性

下部工の上部を重錐(30~100kg)で打撃し、そのゆれ振動(固有振動数)を測定する。

基礎系の健全性を評価。

群杭基礎のように杭本数が多い場合の杭体の評価は困難。

5)速度検層

①測定できる項目と精度

杭長の測定は可能。

損傷の判断は困難。

根入れ長さは地盤の弾性波速度の変化から推定は可能。

(弾性波速度から概略の地盤のN値は推定可能)

測定精度は、杭先端部を直接探査するため、±0.5m以内である。実績としては±0.2m。

ボーリング孔から杭体までの距離は測定できない。

②測定時の適用性

ボーリング孔を必要とする。

ボーリグ長さは想定杭長+2m程度必要。

地盤による影響は小さい。

測定深度は100m程度まで可能(ケーブル長に依存)

鋼製、コンクリート製の他、木杭に対応。

杭体から1.5m以内に観測孔を設ける必要がある。

4.調査の方向性

上述した各調査方法の適用性、図-1に示したようなフローから、調査方法としては、次のような方法が考えられる。

1)杭体の損傷の有無を確認する

(前提条件)設計基準を満足し、設計どおり施工されている

(調査内容)杭体の損傷の有無のみを調査する

(調査方法) 杭体損傷:インティグリティ試験

衝撃振動試験(相対評価レベル)

2)杭長および杭体損傷の有無を確認する

(前提条件)設計基準を満足しているが、施工記録の資料が不明瞭

(調査内容)杭長の調査

杭体の損傷の有無の調査

(調査方法)

杭 長:インティグリティ試験

ボアホールレーダ

孔内磁気探査

速度検層

杭体損傷:インティグリティ試験

衝撃振動試験(相対評価レベル)

この調査パターンで、既設杭の健全性を評価し、建築基礎として再利用したケースがある。

3)杭長および杭体損傷の有無、地盤パラメータを確認する

(前提条件)設計基準を満足していない(現行法では満足しない)、施工記録の資料が不明瞭

(調査内容)杭長の調査

杭体の損傷の有無の調査

地盤諸定数の調査

(調査方法)

杭 長:インティグリティ試験

ボアホールレーダ

孔内磁気探査

速度検層

杭体損傷:インティグリティ試験

衝撃振動試験(相対評価レベル)

地盤諸定数の調査:

支持層深度確認

水平地盤反力の測定(微小歪レベル)

粘着力の確認

4)設計荷重増加による補強

(前提条件)設計荷重が増加し、現行設計法で設計する

既設杭の残存耐力を評価することで、補強杭の軽減が図られる。

(調査内容)杭長の調査

杭体の損傷の有無の調査

地盤諸定数の調査

載荷試験

(調査方法)

杭 長:インティグリティ試験

ボアホールレーダ

孔内磁気探査

速度検層

杭体損傷:インティグリティ試験

衝撃振動試験(相対評価レベル)

地盤諸定数の調査:

支持層深度確認

水平地盤反力の測定(微小歪レベル)

粘着力の確認

載荷試験:既設杭の残存耐力を把握する

単杭、群杭としての鉛直、水平載荷試験