点検・調査において、技術者が近づくことが困難や危険がある災害エリアや酸欠エリア、或いは精度や効率が著しく低下する(高い・狭い・暗い)部分では、技術者の目や耳の代わりとなる技術として、可視画像や赤外線熱画像を用いた点検技術を活用しています。撮影した画像はKuraves(クラベス)シリーズや3D画像処理ソフトを用いて展開画像処理を行い、変状の自動検出や検出支援機能を用いて、目視・打音等と同等の成果を作成します。

UAVを用いたハイピア橋脚の外観変状調査

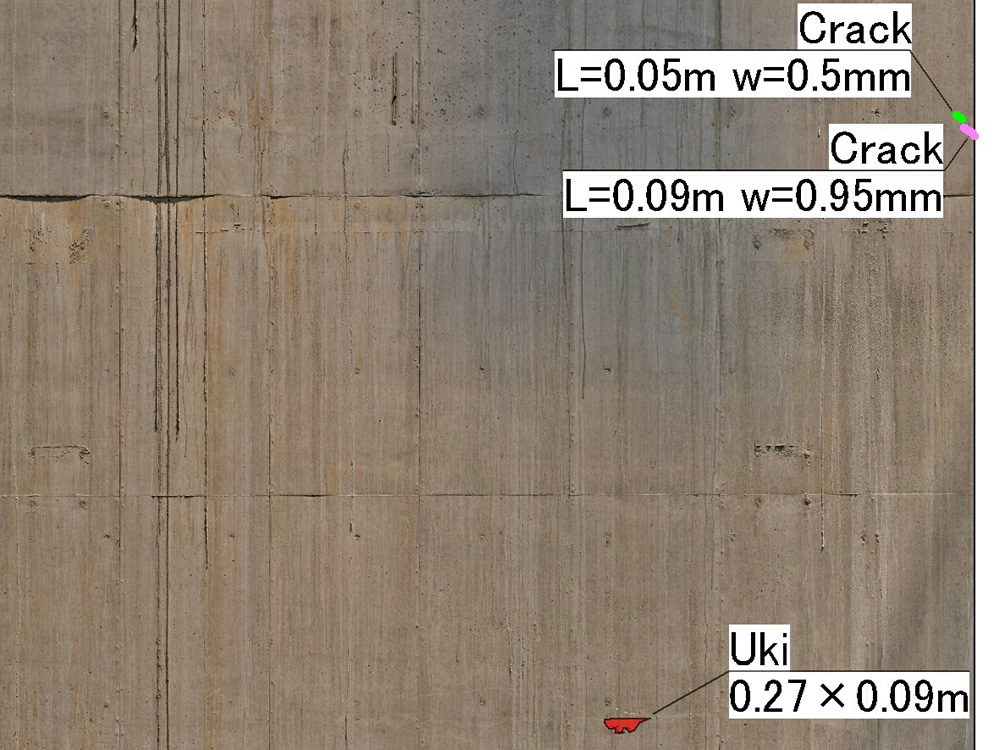

高さ50mを超える高橋脚(ハイピア)の変状調査では、近接するための足場設置は高コストになるため、画像を使った変状調査法が有効です。0.2mmのひび割れを検出するには、1mm/pixの精細な画像を必要とします。地上から対象となる橋脚の上部をを撮影するには、撮影距離が100m(仰角30°)と大きくなり、レンズ焦点距離も500mmの望遠レンズが必要となります。そこで、対象面から7m離れた位置をUAVで旋回飛行して、対象面の精細な画像撮影を行いました。使用したカメラは受光素子が大きなPhaseOne社の1億画素カメラで、シャッター速度1/800以下、ISO200以下としました。撮影画像は、KuravesーActisを用いて画像接合とひび割れを抽出し、0.2mm以上のひび割れについて変状図の作成を行いました。

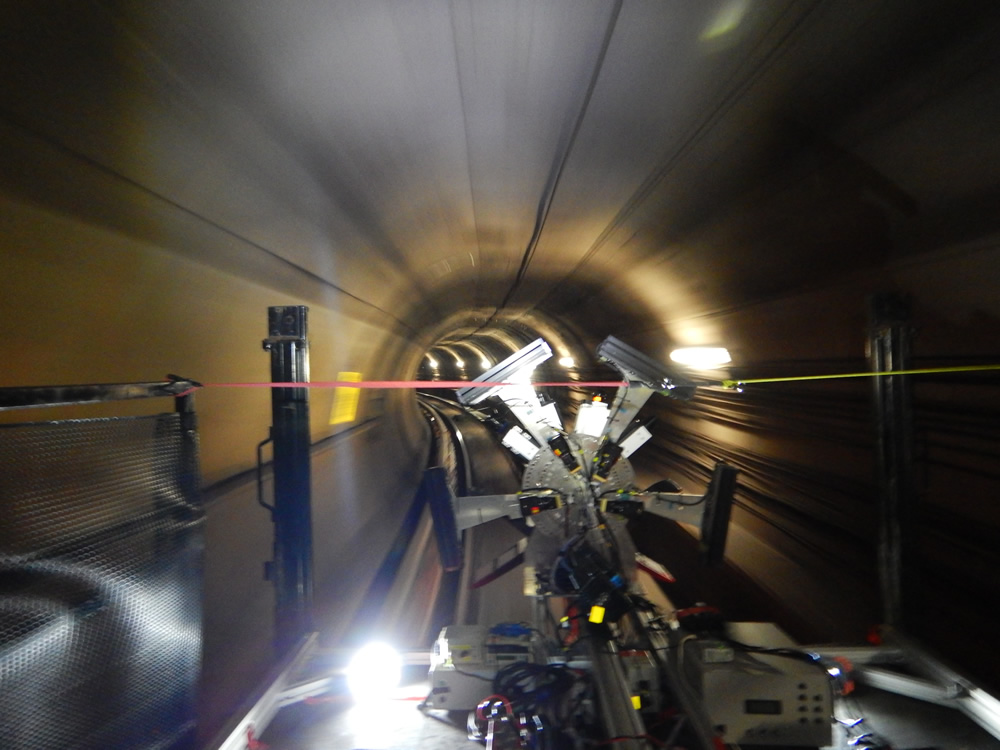

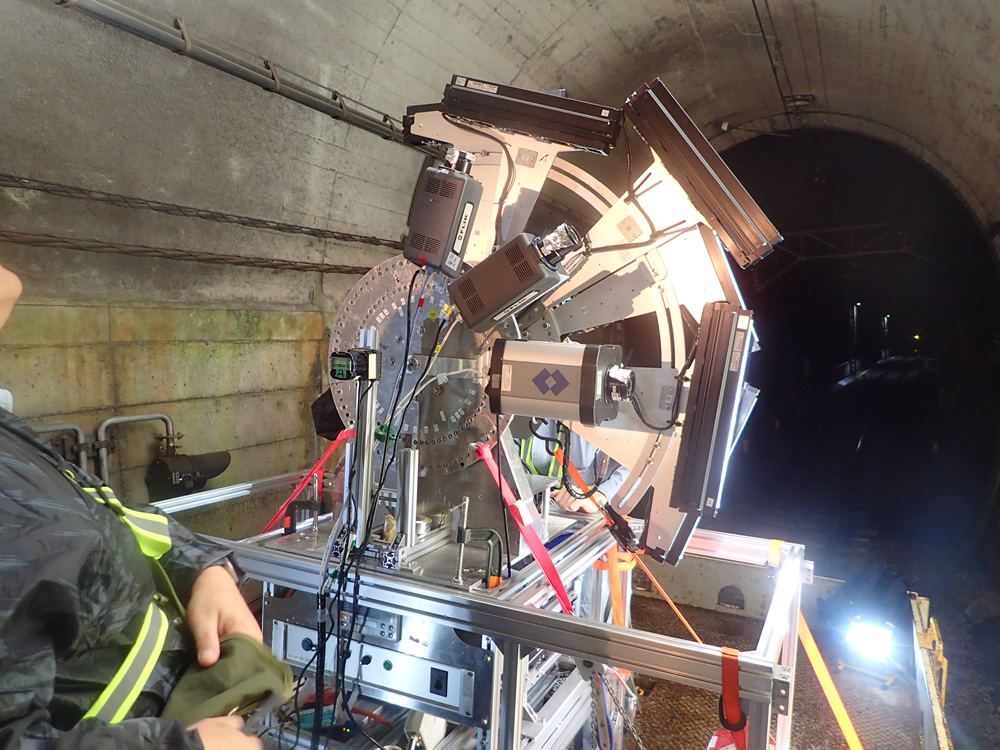

走行型赤外線撮影システムを用いたトンネル覆工面のうき・はく離、漏水調査

トンネル覆工面のうき・はく離の点検や調査では、近接した打音調査が一般的です。しかし、鉄道トンネルでは、近接作業が可能なタイミングは、起電停止や線路閉鎖後のごく限られた安全な時間に限定されます。この限定された時間内で効率的な点検を行うには、当社の走行型赤外線画像撮影システムが最適です。このシステムは最大3台の高速・高感度型赤外線サーモグラフィカメラで、最大120°の範囲の撮影が可能です。システムはいくつかの軽量なパーツから構成されており、人力によるホームからの搬入も可能です。数時間の作業時間で2~20kmの赤外線熱画像の撮影ができます。撮影した熱画像は、昼間の時間帯に室内作業により、変状箇所を抽出し、トンネル展開図へマッピングします。

HIVIDAS(ヒビダス)を用いたトンネル覆工面の外観変状調査

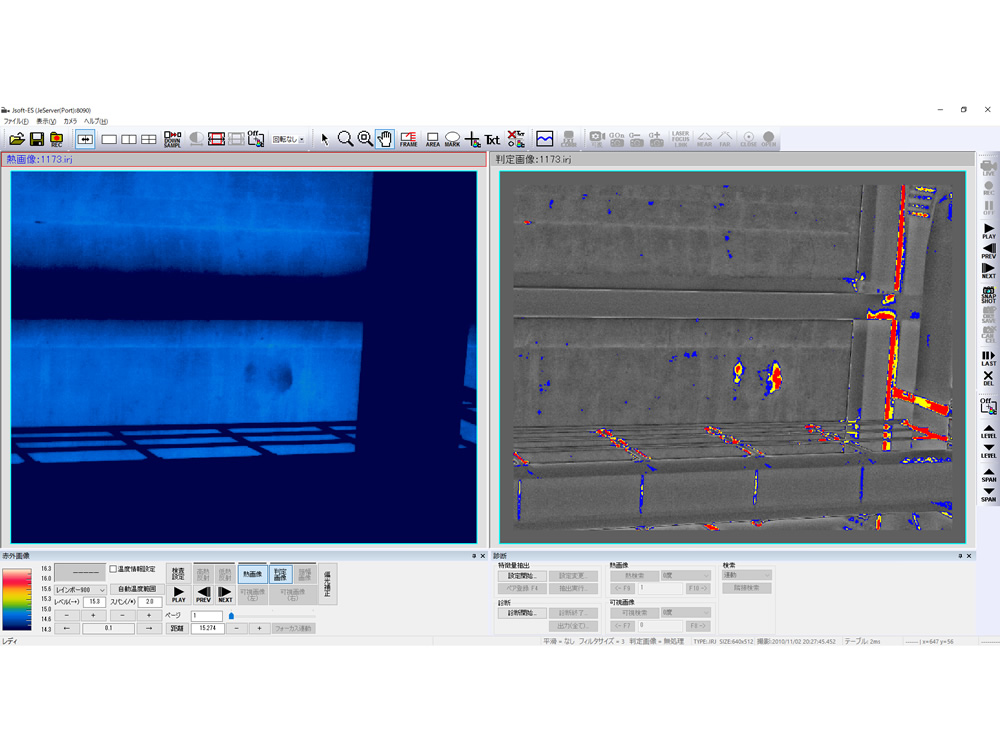

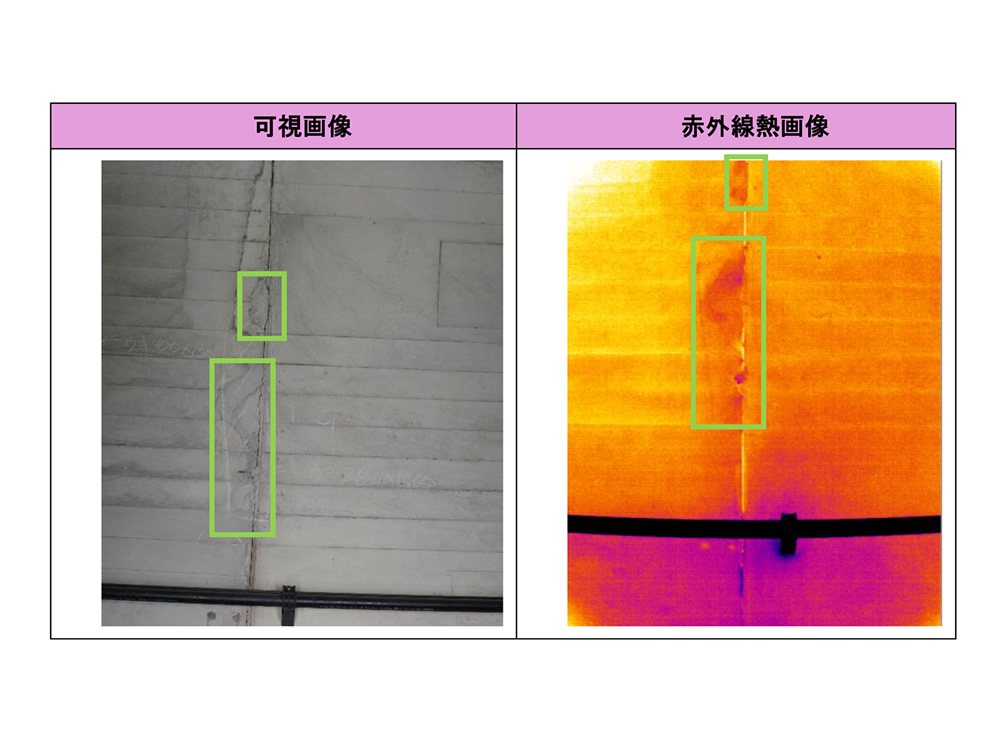

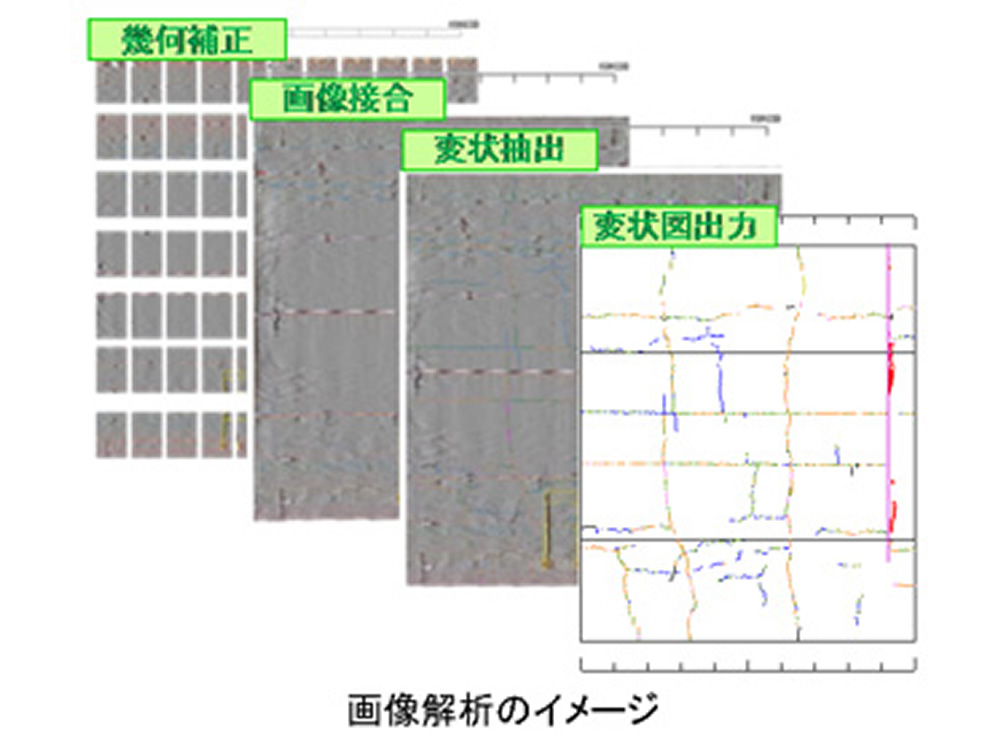

「HIVIDAS(ヒビダス)」は、Hybrid(Infrared / Visible Image) Inspection & Diagnostic Analysis Systemの略です。従来の人による近接目視・打音調査と同等な結果が得られる非接触型調査診断技術で、熱画像と可視画像を同時撮影し、画像処理により「ひび割れ」や「浮き・はく離」等を抽出し損傷展開図を作成します。

現地では、高感度赤外線サーモグラフィによる熱画像(パッシブ法)と高解像度デジタルカメラによる可視画像の視野(撮影範囲)を合わせて連続的に同時撮影します。室内で2つの画像を重畳して画像解析(画像補正、縮尺補正、画像接合)を行います。画像解析により、コンクリートの表層部に生じる浮き、はく離やひび割れ等の変状を効率的に抽出し、図化します。熱画像から浮き、はく離、表層部の内部空洞、漏水等を、可視画像からひび割れ、ジャンカ、鉄筋露出、遊離石灰等の変状を抽出します。

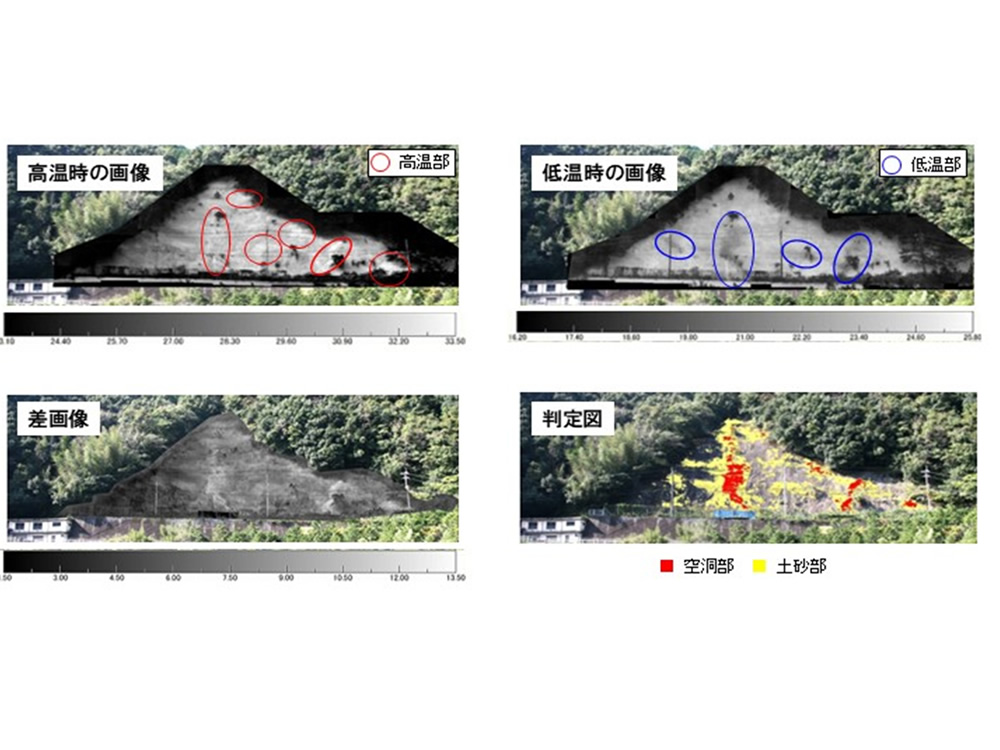

熱赤外線法によるモルタル吹付のり面の空洞調査

切土法面の保護工としてモルタル吹付のり面は数多く施工されています。経年劣化により、地山との境界部の空洞化やモルタル面の剥離、ひび割れなどが発生します。赤外線サーモグラフィカメラで法面表面の温度分布を可視化することで、法面全体の変状を均質に調査診断することができます。平成8年1月版の「熱赤外線映像法による吹付のり面老朽化診断マニュアル」に沿った4区分の評価が可能です。同時に、コアリングによる空洞調査を併用することで診断精度も向上します。

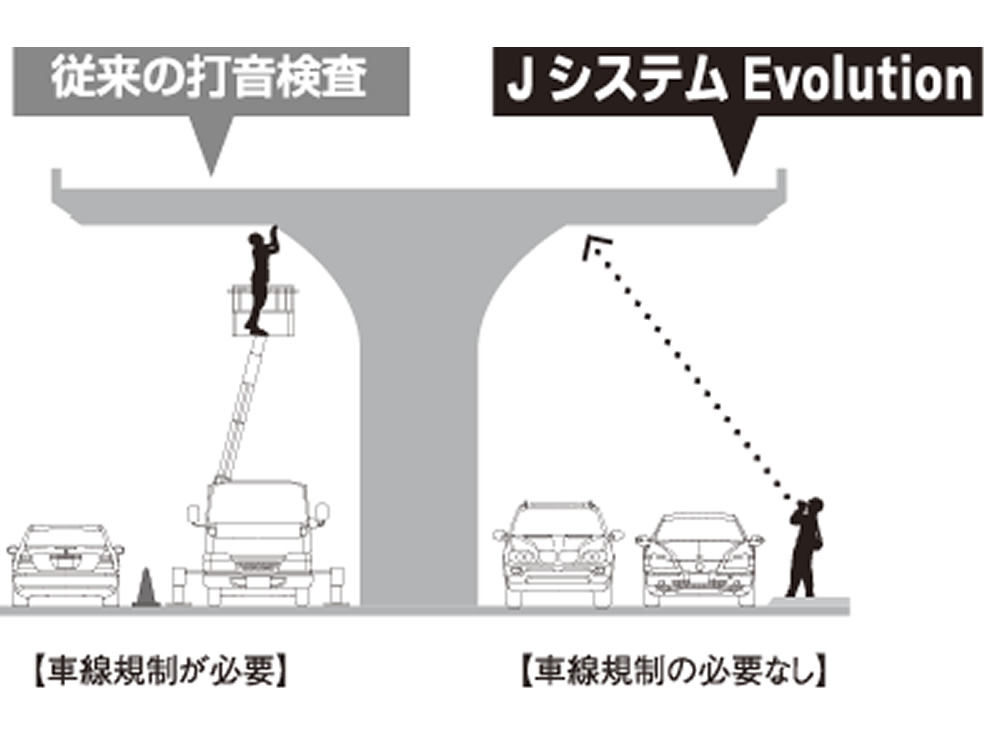

赤外線法による橋梁のうき調査(赤外線調査トータルサポートシステム JシステムEvolution)

橋梁などの屋外に位置する構造物のうき・はく離変状の点検や確認は、近接し打音検査による手段が一般的である。打音点検範囲をスクリーニングする技術として、赤外線画像判定支援システム(Jシステム)が適用できる。深さ4㎝までの浮き・剥離を高い調査効率で検出でき、足場などの仮設が不要である。